Balanço e perspetivas em torno da execução das políticas públicas de habitação em Portugal (2021-2026): o Plano de Recuperação e Resiliência em foco.

Lançado em resultado das graves carências estruturais identificadas durante a pandemia, e ancorado na promoção da coesão social e territorial e na transição verde, o PRR veio na prática capitalizar alguns dos programas da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) e viabilizar outros novos, indicidindo sobre ele o nosso olhar. Concorrem para isso duas razões. Por um lado, a existência de um manancial de informação disponível no portal Mais Transparência, que regista as caraterísticas das candidaturas aprovadas em 12 dos programas abrangidos pelo PRR, dirigidos à habitação, e permite, pelas diferenças entre eles, traçar um retrato em torno da permeabilidade dos instrumentos à realidade territorial e do seu impacto. Por outro lado, esta análise oferece algumas pistas sobre possíveis caminhos futuros, não só para facilitar a operacionalização dos programas, como para os direcionar para a resolução de um conjunto de desafios societais que, por outras vias, não terão resposta.

Em 2017, com a criação de uma Secretaria de Estado da Habitação, o governo português anunciou um novo paradigma de intervenção ao nível da habitação, reconhecendo a existência de problemas graves no setor, até então cingidos aos grupos de menores recursos, e assumindo, de forma mais assertiva, que compete ao Estado promover uma política pública diversificada, capaz de responder às carências dos vários grupos sociais nos diferentes territórios. A publicação, em 2018, da Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH), com um leque de 17 programas, visou viabilizar este desígnio. Desde então, avançou-se por várias vias, designadamente no governo – com a criação de um ministério dedicado à habitação –, na Assembleia da República – com a publicação da Lei de Bases da Habitação, em 2019 – e na Comissão Europeia – com a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

1. Execução do financiamento e manifestações territoriais

|

Entidade Beneficiária Intermédia |

Programa |

|

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) |

1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação |

|

Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário |

|

|

Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis |

|

|

Fundo Ambiental |

Edifícios Mais Sustentáveis |

|

Vale Eficiência |

|

|

Eficiência energética em edifícios residenciais |

|

|

Programa de Apoio a Condomínios Residenciais |

|

|

Apoio à concretização de Comunidades de Energia Renovável e Autoconsumo Coletivo |

|

|

Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação |

Alojamento estudantil a custos acessíveis |

|

Direção Regional de Planeamento e Fundos Estruturais |

Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores |

|

Instituto de Desenvolvimento Regional IP-RAM |

Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira |

|

Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. |

Acessibilidades 360º |

Tabela 1: Programas do PRR analisados. Elaboração própria.

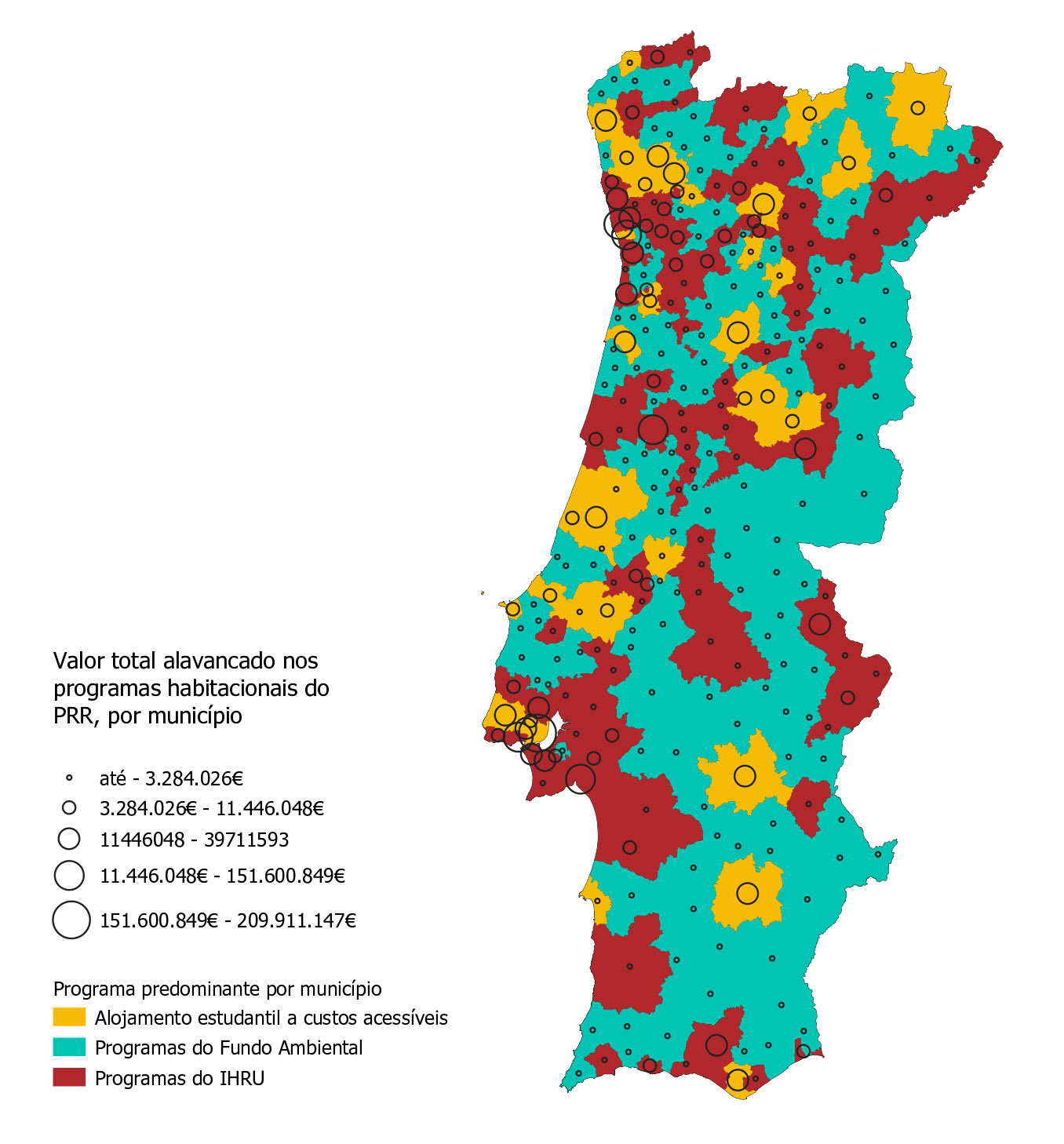

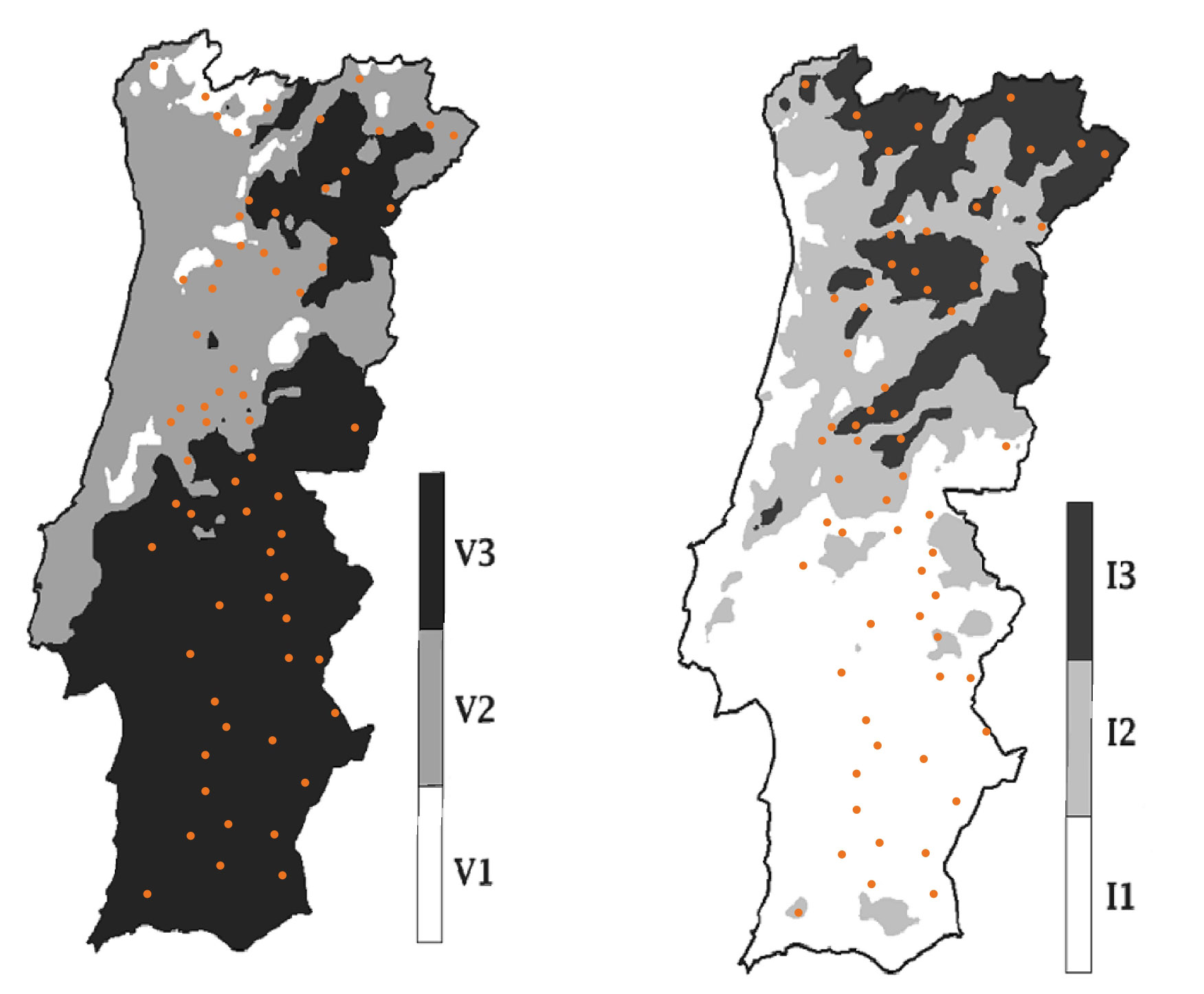

O trabalho que aqui apresentamos faz parte de investigações em curso, por nós conduzidas nos respetivos centros de investigação a que estamos afetos, e assenta na relação entre três dimensões de análise que constituem o pano de fundo para a leitura dos vários programas. A primeira, referente às carências, alimentou-se do diagnóstico traçado pelos municípios nas suas Estratégias Locais de Habitação. A segunda congrega as caraterísticas dos territórios, com base, principalmente, em dados do Instituto Nacional de Estatística (população e proporção de receitas próprias sobre o total de receitas municipais, utilizado como indicador da riqueza municipal) e do Eurostats (designadamente os necessários para caraterizar as variações demográficas, o impacto das alterações climáticas ou as dificuldades dos agregados em aquecer a casa). Finalmente, a terceira refere-se à candidaturas aprovadas aos programas referidos na [TABELA 1], tendo em conta a informação disponível no Portal Mais Transparência. O cruzamento destas dimensões de análise, a partir de software especializado (Python e QGIS), permitiu usar o território e os procedimentos de instrução de candidaturas como lente para avaliar a adequação dos programas à realidade e necessidades identificadas. [FIGURA 1]

A georreferenciação do total de candidaturas aprovadas por município evidencia uma concentração do financiamento no litoral, nas áreas metropolitanas e em outros núcleos urbanos, como algumas capitais de distrito [FIGURA 1]. No entanto, o argumento de que é aqui que se concentra o dinheiro porque é aqui que se concentra o grosso da população deve ser relativizado. A principal dimensão em estudo não deve ser o financiamento total alavancado, mas sim a capacidade de acesso ao mesmo. Como veremos, são vários os municípios que, apesar de identificarem carências habitacionais, não conseguiram ter uma candidatura aprovada aos programas dirigidos à sua superação. Simultaneamente, os municípios mais ricos revelam maior capacidade de acesso a programas mais robustos e diversificados. Por serem tendencialmente programas onde o poder local medeia ou tem um papel importante no processo, fica patente que a capacidade técnica e a riqueza municipal constituem importantes fatores de desenvolvimento local e, consequentemente, de diminuição de desigualdades, atendendo aos desiguais recursos das autarquias.

A geografia por trás da captação do financiamento reforça os argumentos anteriores. Um exercício de territorialização do programa predominante por município [FIGURA 1] revela padrões significativos. Em Portugal continental, verificamos que em 53% do território, que concentra 23% da população, a resposta pública predominante é promovida pelos próprios cidadãos, a partir de candidaturas ao Fundo Ambiental; os programas sob a tutela do IHRU, que exigem o envolvimento dos municípios, são predominantes em 32% do território, onde vive 43% da população; finalmente, o Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis lidera em 15% do território, que concentra 34% da população. O primeiro caso, que inclui municípios mais pobres, alavancou 3% do total das verbas alocadas aos três programas. O segundo, que integra os municípios de riqueza intermédia, alavancou 56% do financiamento. O terceiro, que concentra municípios mais ricos, mobilizou 43% do total.

2. O acesso aos programas

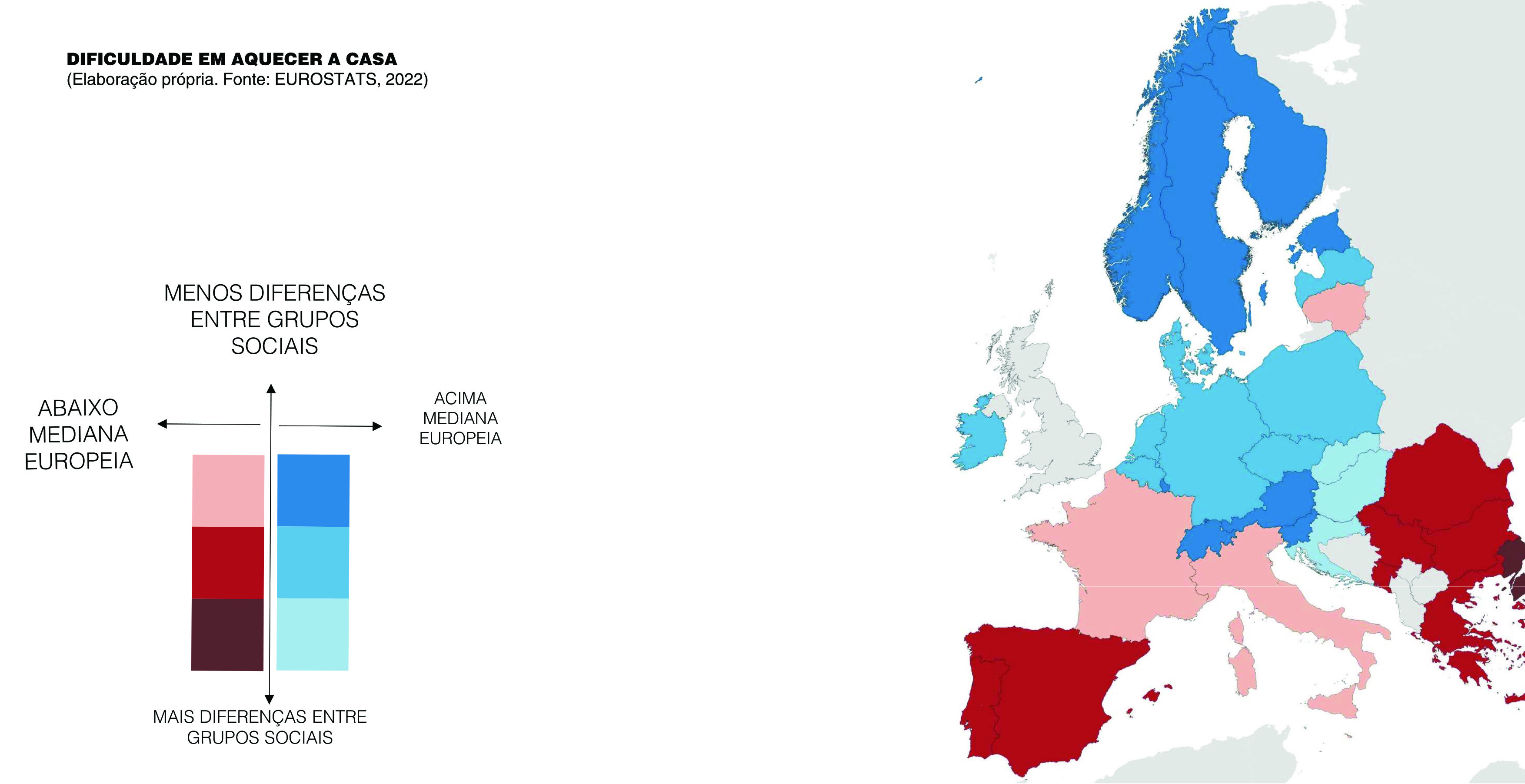

Na impossibilidade de analisar aqui o desempenho de cada programa, optamos por ilustrar a resposta a um dos maiores problemas associados à habitação: a pobreza energética. Esta escolha prende-se com razões de diferente natureza. Os dados do Eurostat revelam que Portugal é um dos países europeus onde se verifica maior dificuldade em aquecer a casa e onde a diferença entre os grupos sociais acima e abaixo do limiar da pobreza mais determina a severidade do problema [FIGURA 2]. Face a esta realidade, a proposta de Programa Nacional de Habitação indica um conjunto de programas de resposta, designadamente o 1.º Direito e alguns programas do Fundo Ambiental, nomeadamente o Vale Eficiência, dirigido a proprietários beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, e o Edifícios Mais Sustentáveis. Por fim, as diferenças nas despesas elegíveis, nos valores financiáveis e no próprio desenho dos programas permite-nos avaliar quais são as principais clivagens ao nível do acesso e as desigualdades que delas decorrem.

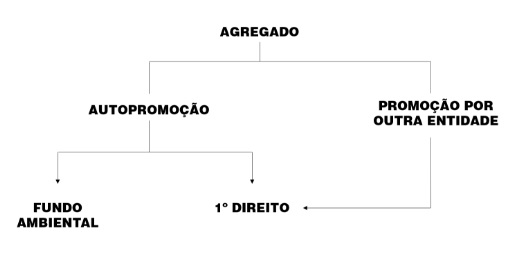

A análise destes programas [ver TABELA 2] permite perceber que, de facto, estamos perante ferramentas com caraterísticas e potencial de impacto muito diferentes. A principal semelhança estará no objeto de intervenção, que se limita sempre ao objeto casa, excluindo dimensões relevantes como a envolvente urbana, e colocando o ónus da intervenção sobre o espaço público na capacidade financeira das entidades promotoras. Do ponto de vista das despesas elegíveis e dos valores financiáveis, assistimos a dois extremos, com o 1º Direito a viabilizar construção nova e reabilitações integrais por um valor aproximado de 1.300€/m2, e o Fundo Ambiental dirigido a intervenções pontuais, oscilando entre os 4.500€ de apoio do programa Edifícios Mais Sustentáveis e os 1.300€ do Vale Eficiência. Os procedimentos de candidatura também divergem: o acesso ao financiamento poderá ser promovido pelos próprios beneficiários ou mediado por entidades públicas e do terceiro setor (o que acontece apenas no 1.º Direito) [FIGURA 3].

|

|

IHRU |

FUNDO AMBIENTAL |

||

|

|

1.º Direito |

1.º Direito (autopromoção) |

Edifícios Mais Sustentáveis |

Vale Eficiência |

|

Municípios abrangidos |

138 |

307 |

269 |

|

|

Situações apoiadas |

9926 |

495 |

70448 |

8989 |

|

Financiamento alavancado |

708 milhões |

27 milhões |

137 milhões |

14 milhões |

|

Valor médio por fogo |

71.328€ |

54.545€ |

1.945€ |

1.557€ |

Tabela 2: Principais indicadores de execução dos programas em análise. Fonte: Portal Mais Transparência (fevereiro de 2024). Elaboração própria.

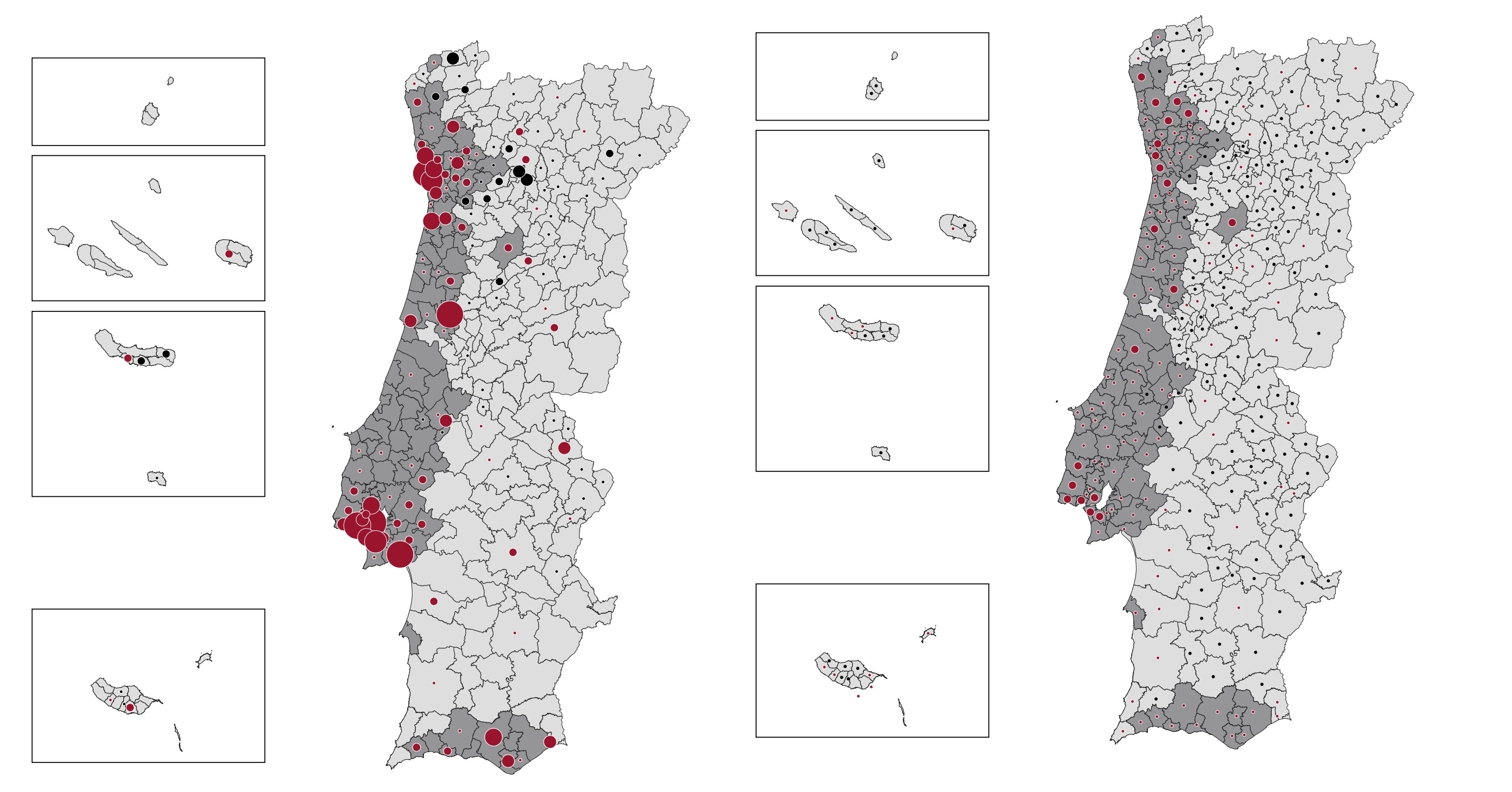

Em relação às dimensões que condicionam o acesso a estas ferramentas, identificamos duas de natureza muito diferente. A primeira é a figura dos beneficiários, sendo que quem mais sente o problema é, em simultâneo, quem mais dificuldade tem em aceder à solução. As maiores dificuldades a este nível identificam-se no 1.º Direito, marcado por uma forte clivagem entre quem autopromove a sua solução e quem acede à mesma por via de outra entidade, sendo as taxas de sucesso, respetivamente, de 9% e 15%. A segunda é a riqueza municipal: se dividirmos os 308 municípios portugueses em dois grupos iguais – acima e abaixo da mediana do indicador da riqueza municipal considerado – e quantificarmos os que conseguiram ter pelo menos uma candidatura aprovada, torna-se evidente a importância dos recursos locais. Assim, no programa Vale Eficiência destaca-se uma diferença de 10 pontos percentuais entres os dois grupos 1. No 1.º Direito, os municípios mais ricos estão igualmente na dianteira: 66% dos 138 municípios com pelo menos uma candidatura aprovada pertence a este leque de municípios. Apenas 34% dos mais pobres concorre para estas metas. [FIGURA 4]

3. O cumprimento das metas

As caraterísticas dos programas e os seus prazos de execução, associados aos recursos e escolhas dos municípios, são variáveis importantes na avaliação dos resultados atingidos. Na análise às candidaturas públicas aprovadas no âmbito do 1.º Direito, constatamos que, das 9.926 soluções apoiadas até à data, 6.542 serão de reabilitação e que, dentro desse universo, os valores médios por fogo descem dos 71.328€ verificados na globalidade das operações (incluindo construção nova) para os 41.544€. Assistimos, portanto, a uma forte aposta na reabilitação do parque habitacional público, grande parte erigido ao abrigo do Programa Especial de Realojamento, mas não só. Tendo em conta o valor investido e as despesas elegíveis previamente referidas, não irá contrariar significativamente o habitat segregado que carateriza estes conjuntos. Esta aposta faz-se em detrimento de escolhas teoricamente disponíveis, como o aumento do parque público, a adoção de standards energéticos mais ambiciosos – o desempenho 20% superior ao Nearly Zero-Emission Building é exigido no PRR no caso de construção nova – ou as intervenções integradas sobre a envolvente pública, aumentando o impacto e a qualidade das operações 2.

Novamente, uma análise territorializada mostra que podemos estar perante uma dupla ausência. Os municípios mais pobres que não conseguiram ter até à data uma candidatura aprovada tendem a localizar-se em zonas : onde a severidade do clima no inverno e no verão é especialmente acentuada [FIGURA 5]; e onde se verifica uma maior perda populacional nas últimas décadas. Por outras palavras, a execução do financiamento tende a ficar à margem de desafios atuais e que regem a execução do PRR: a coesão social e territorial e a transição climática. Embora a fase final de atribuição de financiamento possa ainda vir a alterar os dados apresentados (a dois anos da data em que as obras devem estar concluídas apenas 60% do valor disponível foi atribuído e 14% executado), a verdade é que poucas serão as situações de indignidade habitacional de caráter estruturante que poderão vir a ser resolvidas num futuro próximo. Sendo assim, como realinhar a rota com os desafios e capacidades reais?

4. O caminho pela frente

Pela primeira vez após um longo hiato no campo das políticas públicas de habitação, dispomos de um conjunto de instrumentos alinhados com os principais desafios societais, quer do ponto de vista dos princípios, quer dos programas. De facto, o PRR constitui a principal alavanca da política de habitação das últimas décadas não apenas pelo financiamento ímpar que atribui, mas também pelas exigências associadas à sua execução. A magnitude dos problemas existentes e as carências da população que mais os sofre afastam a possibilidade de os poder resolver por via do mercado e das suas fórmulas habituais. Dificilmente o aumento da construção, o alívio da carga fiscal ou a flexibilização dos licenciamentos, para citar algumas delas, serão capazes de contrariar fenómenos como a pobreza energética, que aqui destacámos, o impacto das alterações climáticas, o risco de catástrofes naturais, os problemas de ordenamento do território, o despovoamento do interior ou os crescentes fluxos migratórios. Neste sentido, os programas disponíveis, tanto os aqui analisados, como outros, precisam continuar o seu caminho.

É por essa razão que insistimos no processo de operacionalização dos instrumentos criados. Embora o PRR tenha um caráter excecional, é importante salientar que a cultura técnica e administrativa em que assenta a sua execução assume uma existência muito mais duradoura, e que esta poderá ser qualificada com base nas valiosas aprendizagens da experiência em curso. Junto com o elevado número de soluções habitacionais promovidas para públicos alvo que não teriam a sua situação resolvida por outras vias, esta potencial capacitação dos quadros técnicos constitui, de facto, um dos grandes ganhos deste processo, do qual sublinhamos três limitações: a dificuldade de promover uma intervenção estruturada a um maior número de situações de indignidade habitacional; as clivagens territoriais no acesso ao financiamento, que ameaçam agravar desigualdades preexistentes; a inexistência de uma estratégia que permita dar uma resposta integrada ao problema da habitação. Todo este contexto é importante porque será a partir dele que poderemos resolver algumas das principais condicionantes ao processo aqui descrito.

A aposta na reabilitação do parque habitacional público existente, em vez do seu alargamento, decorre de anos de subfinanciamento crónico em sede de Orçamento do Estado. A escolha pelas situações mais rápidas e fáceis, que mobilizam menos instrumentos. decorre num contexto de difícil articulação com estruturas demasiado centralizadas, hierarquizadas e afastadas do terreno, denunciando uma descentralização de competências ainda frágil ao nível da habitação. A dificuldade de acesso por parte dos públicos mais precários decorre da definição de processos de candidatura tendencialmente mais complexos do que para os restantes beneficiários, agravados pela inexistência de estruturas de apoio. A facilidade de acesso de uns territórios em detrimento de outros explica-se, em parte, pela dificuldade em mobilizar um número suficiente de recursos qualificados. Por fim, a falta de uma visão integrada na execução dos programas espelha a ausência de um Programa Nacional de Habitação e de investimento em estruturas e técnicos capazes de o executar. Os desafios são vários e estão presentes a várias escalas.

Regressamos ao lugar de partida. Por onde começar? Esta questão foi já problematizada pelo arquiteto Nuno Portas em 1986, quando escreveu: “É uma típica questão de todas as fases de transição: a de saber por onde é que se começa. Se se começa pelos decretos e pelas leis ou se se começa por processos que alterem as condições e as relações de força, para que as leis sejam já a recolha dessas experiências e a sua necessária consolidação, no caso de serem boas e de a relação de forças ser favorável” 3. Esta ambivalência permite-nos concluir que todas as dimensões previamente citadas estão hoje sob o nosso controlo, mais do que estavam há uma década, quando não existia um quadro regulamentar e financeiro destas caraterísticas. Resta saber se queremos apostar na correlação de forças que da aplicação destes instrumentos começa a resultar, ou se estamos dispostos a abdicar desta possibilidade de mudança que, embora tímida, pode apontar na direção certa.

______________________________________________________________

1 O programa teve também dificuldades em conseguir a adesão desejada, como referido no correspondente aviso. TC-C13-I01|EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS. AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO. AAC N.º 06/C13-i01/2023. Programa Vale Eficiência (2ª FASE). Identificámos uma divergência entre o número de candidaturas aprovadas referidas nesse edital e o número de candidaturas registadas no Portal de Transparência, que é aproximadamente metade desse número.

2 As estratégias de adaptação às alterações climáticas recomendam, para situações como o calor extremo, realizar intervenções ao nível do edificado, mas também no espaço público circundante, como forma de reduzir a radiação indireta.

3 Portas, N. (1986). O processo SAAL: entre o Estado e o poder local. Revista Crítica de Ciências Sociais,18/19/20, p. 637.